科研是年轻人的游戏?——科研人员年龄与论文产出之间关系的研究

科研人员年龄与论文产出之间关系的研究

来源:青年研究

鸣谢作者

摘要:本文基于一项全国范围内的抽样调查,考察了科研人员的年龄与其论文产出之间的关系,并分析了影响二者关系的个体学术地位(职称、导师资格等)、学科差异和单位属性(类型、科研实力、规模)等诸多因素。研究发现,论文产出并不存在“年轻人优势”,反而是年长者的产出更多,这一现象在理工科中更为明显;研究人员所处的单位科研实力越强,其论文产出越多;科研产出的年龄差异更多地可以通过年龄背后的社会性因素加以解释。

关键词:论文产出;年龄;学术地位;学科差异;单位属性

No.1

问题的提出

有位物理学家指出,科学家最出色的工作都是在他们事业的早期完成的,而此后的一切便都无足轻重,对此他还赋诗道:“老年当然是一种令人颤栗的热病,每个物理学家都为此心惊,一旦度过了三十年华,他与其苟活,不如轻生” (朱克曼,1993:226-227)。从一些科学巨擘的研究历程中也可以看到与上述观点相吻合之处:牛顿 24 岁开始其万有引力、微积分和色彩理论的研究;达尔文 22 岁时开始了“贝格尔”号的航行,29 岁时系统阐述了自然选择的观点;爱因斯坦 26 岁时即提出了开创物理学新纪元的狭义相对论(默顿,2009:737-738)。这些杰出科学家的重大研究发现与其年龄的关系常被人所乐道,使得人们认为科学家的年龄越小其科学研究创造力越强(Cole,1979)。更甚而有人认为“人生的第三个 10 年,神圣的多产时期,每一位思想家都在这一时期创造出了后来会产生预期结果的成果”。(默顿,2009:i)

在研究科研人员的年龄结构时,科学社会学家默顿提出了一个饶有兴趣的话题——“科学是年轻人的游戏”(science as a young man’s game),意指随着科研人员结构的年轻化,科学的社会系统为年轻科学家提供了比年长者更多的时间用于科学研究①。事实上,这一论断包含着关于科研人员年龄的两层含义,即人口学意义上年轻科研人员所占的比例更高以及在社会意义上年轻科研人员与年长者相比无需将更多的时间和精力花费在研究之外的事务上。如果默顿的这一命题成立,那么一个合理的结果就是,在科学研究成果的产出上也存在着“年轻化”现象。年龄与科研产出之间的关系问题历来是科学界关注的焦点。然而,事实远比我们想象的要复杂,除了年龄之外,科研产出还会受到诸多因素的影响,如性别、个人禀赋、研究的持续性、资源占有量、学术地位差异、学界的成果评价制度等。科学研究作为一种职业抑或事业有其独特的“生命历程”,从这一角度来看,年龄不仅是一项人口学特征,更重要的是年龄结构背后蕴含着丰富的社会意义。

莱曼(Leman)是较早提出年龄与科研产出关系的研究者,他指出随着年龄的增长科研人员的成果产出量亦随之减少,这一结论也长期被人们所接纳。科尔(Cole)认为莱曼的研究有着方法论上的错误,在对比年轻与年长者的科研成果产出量时忽略了各自在其年龄群体中所占的比例,而事实恰恰是随着科学的不断发展,进入年轻科研队伍的人数与年长者相比呈更高比例的增长(Cole, 1979)。关于“科学是年轻人的游戏”的假说,不同的观点指出,这并不是指科学家的年龄分布,只是反映了科学家中最优秀的成果都是在相对年轻的时候取得的,也有可能到了一定年龄以后,年龄更大、更有经验的科学家,比其年轻的同事有更多的发现机会(默顿,2009:723、732)。一项国际大型调查研究得出,自然科学领域研究人员的科研产出呈双峰分布,分别为 45-49 岁和 55 岁(转引自岳洪江等,2011)。霍纳等人(Horner et al.,1986)在对男性心理学家的成果产出分析后得出,研究人员在二十多岁时科研产出明显较少,然后在 40 岁左右达到高峰,转而随着年龄的增加产出量减少。国内学者刘俊婉、金碧辉的研究则显示,生物学与遗传学和物理学两个领域的科学家论文发表的高峰期集中在 40-55 岁(刘俊婉、金碧辉,2009)。

凯韦克(Kyvik)将以往关于年龄与科研产出的关系研究进行归纳后,认为主要有以下四种结论:(1)年龄与成果产出之间有着曲线关系,随着年龄的增长,成果数逐渐增加,在 30 岁后期到40 岁早期达到顶峰,转而随着年龄的增加产出降低;(2)虽然研究者个体间存在着很大的差异性,但总体而言,那些在年轻时就多产的研究者在年老后仍然是较为多产的,虽然成果产出随着年龄的增加而减少,但是那些多产的研究者因年龄的变化并不是很明显;(3)许多研究发现存在着两个研究产出的年龄峰值,即 30 岁后期到 40 岁早期、还有一个次峰值是 60 岁左右;(4)年龄与产出的关系在不同学科间有着较大的差异(Kyvik,1990)。

可以看出,以往研究中关于年龄与科研产出的关系及产出高峰期的年龄划分并不一致;同时在考察年龄的影响时较少探讨其他相关因素。有鉴于此,本研究在截面数据的基础上以自然科学科研人员(以下简称研究人员)三年内(2007-2009)发表于核心期刊的论文数量为分析对象①,考察研究人员群体是否存在论文产出的年龄差异或存在某种规律性的年龄特征(如年轻人更有优势或相反),并进一步探讨影响年龄与论文产出量二者关系的外部因素,如研究人员的学术地位(职称、导师资格等)、学科差异和单位属性(类型、科研实力、规模)等。

No.2

文献回顾与研究假设

如前文所述,尽管有许多杰出科学家的代表性成果都是在年轻时取得的,但不少研究者对此持怀疑态度,他们认为个案并不能用以说明普遍性的事实。朱克曼在对 1901-1972 年间物理、化学、生物或医学诺贝尔奖金获得者从事获奖研究时的平均年龄进行研究后发现,这些诺贝尔奖金获得者完成其赢得奖金的工作的平均年龄将近 39 岁(朱克曼,1993:230)。而平均年龄作为一个概略的数字,也就意味着其背后有着巨大的年龄差异,至少有一些获奖者完成获奖研究的年龄是 在 40 岁之后。将诺奖的获奖成果看作是研究者的巅峰之作,完成时间看作是其最佳创作期,那么在获奖前后其创造力是否有很大变化?朱克曼分析指出,就总体而言,年龄较大的获奖者的创造力衰退更甚,但其中获奖本身对论文的发表量有很大影响②。这表明,研究者从事科研活动脱离不了社会环境的影响,就像牛顿的力学定理一样,不存在完全“真空”的科研环境。同样的道理,研究科研人员年龄与论文产出之间的关系时更应考察其他相关因素,只有这样才能更为透彻地发现二者之间的关系实质。

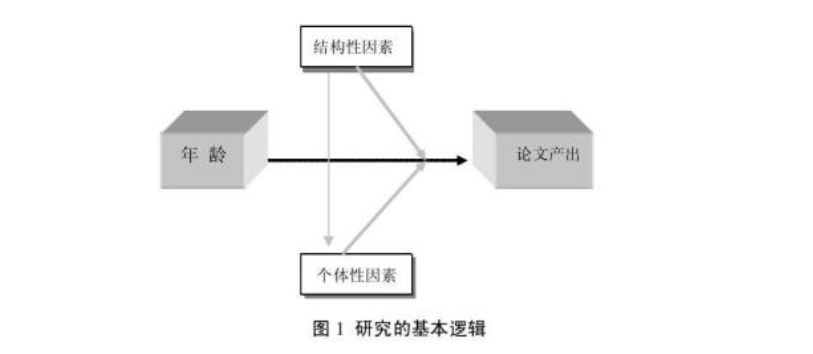

朱克曼的研究只是对杰出科学家最佳创作期或创造力的研究③,与这些聚焦在“镁光灯”下的精英相比,普通的、大众的研究者则往往扮演着配角甚至幕后的工作。 一般研究人员的年龄与科研产出之间的关系问题是本文试图深入探讨的话题。下文我们将在梳理以往相关文献的基础上提出研究假设,这些假设除了针对年龄因素之外,还涉及研究者的学术地位、学科差异和单位科研实力。具体而言这些影响因素可分为两个层面:结构性因素(单位属性)和个体性因素(学术地位差异和学科差异)。本文之所以在考察个体特征的同时加入单位属性变量,是因为研究人员的工作单位/组织作为一种外部结构性力量对其科研产出构成了制约性影响。一个普遍存在的事实是,对某一个体的认识脱离不了其所在的单位,如人们在了解某一个体时经常会询问对方在哪个单位工作;在科研论文发表时,刊物也常要求作者注明单位。尽管单位组织在一定意义上已经失去了对个体的控制和资源的完全分配功能,但其仍是个体获得资源的重要途径(李汉林、李路路,1999),一旦脱离单位,个体就会失去在社会上行为的身份和地位(胡伟、李汉林,2003)。对于本文研究的年龄与论文产出这一主题而言,相同年龄的研究者在不同单位的科研产出有很大区别,一个浅显的例子便是一流大学的研究人员更易于被人们认为科研能力强于普通大学的研究人员,单位更像是个体的“名片”影响和制约着研究人员的资源获得与科研产出。

(一)年龄假设

奥沃尔(Over)为了验证“研究产出是否随着年龄的增长而减少”这一命题,通过对英国大学的心理学家同期群在 1968-1970 和 1978-1980 两个时间段的论文发表率进行比较后得出,年轻者与年长者在发表率上确实有着重大的差异,当被调查者年龄达到 45 周岁以后,其发表率较年轻同事减少(Over,1982)。同样有研究发现,以魁北克地区大学教授在 2000-2007 年间的论文发表量为对象,当研究者年龄达到 40 岁之后其发表成果的“步伐”明显减缓 (Gingras et al.,2008)。科尔(Cole)对六项学科领域的科研产出与年龄之间的关系进行描述性分析后发现,总体上年龄与科研产出之间具有曲线关系,一般在 30 岁后期到 45 岁之前达到产出高峰 (Cole,1979)。国内学者赵红州较早的探讨了科学家群体的年龄与科学成果数之间的关系。他通过对世界科学研究发达国家杰出科学家队伍年龄与重大科学成果数量进行统计后得出,重大科学成果数与科学家队伍的平均年龄同当时的科学创造最佳峰值年龄之差成反比,另外他通过 1500 年到 1960 年间多产成果的年龄分布发现,31-40 岁间多产成果的比例最高,达 33%,形成一个峰值①。可能缘于时代的不同、研究对象的有别、统计方法的差异等,这些结论不尽一致。我们在上述研究的基础上针对这一争议问题提出如下待检验的假设:

研究人员的论文产出量存在特定的年龄峰值(假设 1)。

(二)单位科研实力假设

事实上仅从年龄角度考察研究人员的论文产出是完全不够的,结论甚至有可能与现实不符。论文的发表除了作者投稿还有论文的评审,中间更会涉及投稿者的地位差异及由此引致的发表率差异,投稿越多并不意味着发表越多。默顿在研究科研人员的地位差异与论文发表率时,以 17 所一流大学的物理系和稍差一些大学的物理系研究人员的投稿率和采用率为分析对象,在假定重要条件一致的前提下,发现一流大学物理学家的论文约有 91%被采用,而其他大学物理学家的论文采用率为 72%①。可以看出,研究者所处的单位差异或更确切而言其所处的分层系统对论文的发表量有着重要影响作用。当然不可否认有优秀的研究者委身于一般的研究单位,但单位的“积聚效应”使得越是一流的单位聚积的越是优异的科研人员。正如凯韦克(Kyvik)指出的那样,单位的科学声望越高、所能获得的资源越多、职业的前景越好,年轻科研人员想要进入的愿望也越强烈(Kyvik,1990)。科研人员会因单位的优势地位而增加其自身的“学术光环”,从而具有更多的获得科研资源和科研论文发表的机会。科尔兄弟在分析研究者所在的系对其职业声望影响时,认为在重要的系任职的科学家之所以具有更广泛的知名度,是因为他们的工作与在不太有声望的机构同行所做的“同质量的”工作相比,被看作是具有更高的质量 (乔纳森·科尔、斯蒂芬·科尔,1989:117)。因此我们建立假设认为:

研究人员所在的单位科研实力越强,越有助于其论文产出(假设 2)。

(三)学术地位——单位科研实力假设

与研究者所处的单位差异一样,科学家群体内部亦有着地位的分化。对大多数科学家而言,关键的比较可能不是他们与“邮差”的声望比较,而是与同辈科学家地位的比较 (乔纳森·科尔、斯蒂芬·科尔,1989:43) 。研究人员群体的学术地位差异主要表现在诸如职称、是否为研究生导师以及科研资源的占有等方面,而恰恰这些差异与研究人员的年龄相关,不可否认有年轻者成为研究员(教授)后拥有较多的学术资源,但科学界的论资排辈规以及要想取得学界的认同都需要经过较长时期的学术积累和“蛰伏”。默顿在同时考察研究者年龄、地位差异与论文采用率时,得出在同年龄段的研究者中,地位越高的物理学家的论文采用率越高 (默顿,2009:704) 。如果我们认为学术地位越高的研究者知名度越大(事实大致如此),在不考虑成果质量的前提下,发表文章的数量确实与研究者的知名度相关,而在较好单位的工作者无论是对其成果的产出还是学术知名度都“添色不少”(乔纳森·科尔、斯蒂芬·科尔,1989:113-114)。因此我们认为:

研究者的学术地位越高,其论文产出越多,而研究者所在单位的科研实力越强,则高学术地位者在论文产出数量上的优势越明显(假设 3)。

(四)学科差异假设

与假设 3 由于研究者学术地位差异导致的“优势积累”(cumulative advantage theory)效应不同,有研究发现,科学家发表成果的数量在 45-49 岁达到巅峰,转而随着年龄的增加而递减,并运用“退化理论”(obsolescence theory)对这种结果加以解释。“退化理论”的解释是,年长者之所以成果产出减少是因为他们跟不上学科发展的步伐,难以站在学术的前沿,而这种分析得到了数据的支持,并且这种现象会因为学科的不同而有别,在一些技术发展较快的学科上表现最为明显,如自然科学(Kyvik,1990)。实质上所谓的“退化理论”与默顿分析学科差异时提出的体系化理论相类似,学科体系化是指把经验知识加以整理,转变为简洁的和相互关联的系统的理论阐述,不同的学科以及专业所得到的体系化程度是不同的。而学科的体系化程度差异与研究者进入并胜任该领域的年龄有很大关联,在体系化程度较高的领域中,年轻的科学家更易于跟上其领域的知识发展。此种机遇结构也为年轻者提供了两种优势:较早的作为有资格的研究者开始研究的机会以及接受最新且相对多样化的训练的机会,这两种优势都促进了他们在其事业的早期阶段取得重大科学成就的机会(默顿,2009:728-743)。可以看出研究者的成果产出与其所从事的专业学科有着很大的关联性,在此我们建立开放性假设认为:

研究人员的论文产出受到其所在学科的影响,不同学科的研究人员论文产出量不同(假设 4)。

No.3

研究数据、方法及变量

(一)数据来源

本文所使用的数据来自于中国科学技术协会与中国人民大学社会学系于 2010 年组织开展的全国范围内“科技工作者承担项目状况”问卷调查。调查对象包括高校、研究院所和企业三种类型单位的科技工作者。调查依托分布在全国的 80 个科技工作者状况调查站点进行,每个站点内采用随机方法抽取样本,调查共发放问卷 5860 份,回收有效问卷 5555 份,回收率为 95%。由于文章的研究问题为研究人员最近三年内在核心期刊发表的论文数量,因此剔除了非研究系列的受访者(包括科研管理、教学辅助等岗位),并且仅以理、工、农、医四类专业学科的受访者为分析对象;另外,考虑到退休制度等因素,60 岁以上的科研人员被排除在研究之外。最终符合条件的样本为 2955 个,这些个体所属的单位共 64 个。

(二)研究方法

对假设 1 和假设 4 的检验,我们通过方差分析加以实现。由于假设 2 和假设 3 涉及两个层次的变量,即个体层次和单位层次,故对这两个假设的检验使用多层线性模型(Hierarchical Linear Models,HLM)。通过该模型,我们既可以得出各层解释变量对因变量的影响效应,也可以分析不同层次间变量的作用关系。多层线性模型的优点在于面对多层数据时,可以跨层比较,从而控制来自上层或更高层的差异效应,将因变量上的总体变异区分为组内(within-group)和组间(between-group)两个层次,然后分别在不同层次上引入自变量来对组内差异和组间差异加以解释(谢宇,2010:296-299)。

(三)变量描述

因变量:研究人员的论文产出量。在问卷中,有专门的题器用来测量研究人员最近三年内在核心期刊发表的论文数量。该变量是一个连续变量,数值越大,表示论文产出越多。

自变量:由于本文的研究假设涉及个体和单位两个层次,因此自变量亦分为两个层次,各变量的属性及基本统计描述均呈现在表 1 中。其中研究者学术地位被操作化为技术职称、是否为研究生导师以及主持课题的数量这三个变量;单位属性包含了单位科研实力(以是否有博士点来衡量)、单位规模和单位类型三个变量;对学科差异的划分,依据研究人员所从事的研究专业划分为四种类型,即理学、工学、农学和医学。

No.4

数据结果分析

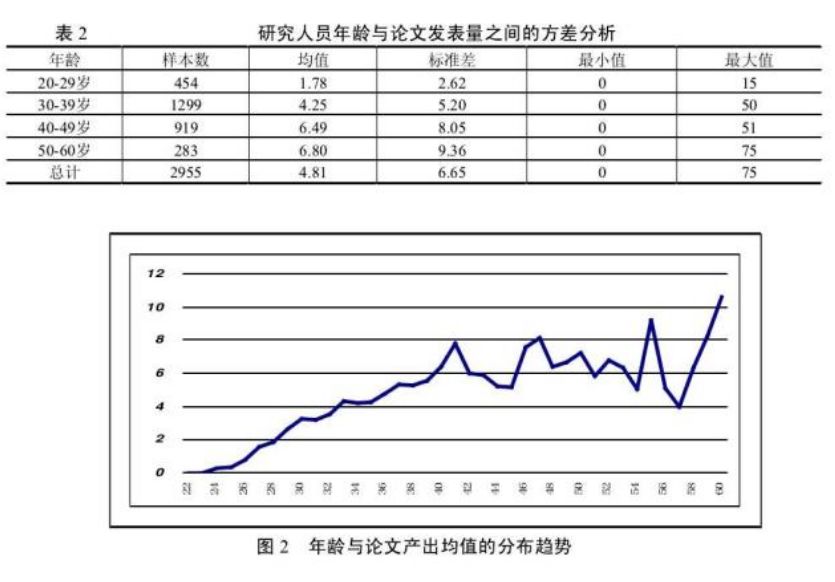

(一)研究人员的论文产出量在年龄结构上呈多峰分布,总体而言,年龄越大论文的产出越多

将研究人员年龄以 10 岁为一个年龄段进行划分后,年龄段与论文产出量之间的方差分析结果显示,随着研究人员的年龄层次升高,其论文产出量显著增加(见表 2)。但在对年龄(连续)与论文产出量均值的分布趋势进行描述后,可以看出,研究人员的论文产出量呈现多峰分布,40-42岁为论文产出的第一个峰值,然后 46-48 岁又是一个产出高峰,转而在 54-56 岁再形成一个产出峰值,令人不解的是,在 58-60 岁这个年龄段,研究人员的产出量又显著增加。就总体趋势而言,研究人员的年龄越大,其论文产出量越多。

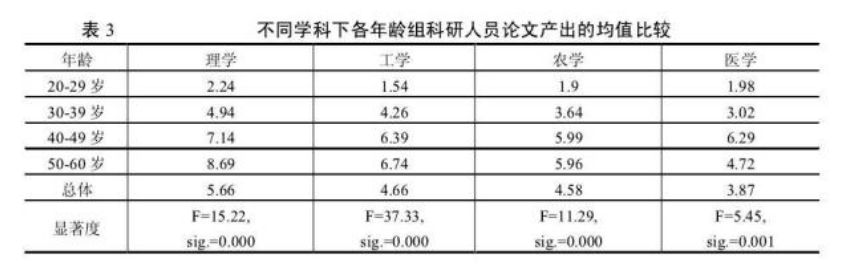

(二)论文产出的学科差异显著,在理学和工学研究人员中年龄越大论文产出越多

首先,不同学科间科研人员的论文产出差异显著,理学专业中研究人员近三年的论文产出量最高,医学专业研究人员产出量最低,工学和农学居中。其次,从学科内部各年龄段的科研论文产出来看,理学和工学学科中研究人员的年龄越大,论文产出越多。西方科学界所谓的“退化理论”没有得到数据的支持,至少从科研产出上来看,年长的研究人员并没有出现跟不上学科发展步伐,难以站在学术前沿的问题。恰恰相反,“优势累积”效应或许能提供更好的解释,那些年长的科研人员可能在知识储备、科研经验等方面更为丰富,对专业和学科的发展趋势有着更加独到的理解和把握,这些都有利于他们继续在科研的道路上阔步前行。

(三)单位的科研实力越强,其研究人员的论文产出越多

上文已述,对假设 2 和假设 3 的检验,需要使用包含了个体和单位两个层次解释变量的多层线性模型。首先我们建构 HLM 的零模型(null model),将研究人员最近 3 年内的论文产出量的变异分解为单位间方差和单位内方差两个部分,以观察二者各自所占的比例。

层 1 模型:Y = β0 + ε

层 2 模型:β0 = γ 00 + μ0

其中,Y 是科研人员近三年内的论文产出数量, β0 为第一层的截距, ε 为随机效应, γ 00 为第一层截距在第二层中的固定效应,μ0 表示第二层的随机效应。除此之外,层 1 模型和层 2 模型都不包含其他任何的解释变量。

表 4 的结果显示,论文产出的单位间方差为 7.73,单位内方差为 35.56,跨层次相关系数约为18%[7.73/(7.73+35.56)],即科研人员的论文产出的差异有 18%是由工作单位的不同造成的,而有82%则来自于单位内部即个体差异。工作单位属性在相当程度上影响了科研人员论文产出数量,从而表明文章从个体和单位两个层次对论文的产出量进行分析不仅在理论假设上而且在统计数据上都具有依据。

下面继续考察单位层次变量对个体论文产出的影响效应。

层 1 模型:(个体层次变量)

Y = β 0 + β 1( age) + ε

层 2 模型:(单位层次变量)

β0 = γ 00 + γ 01 ( phd ) + γ 02 (scale) + γ 03 (type) + μ0 β1 = γ 10 + γ 11 ( phd ) + γ 12 (scale) + γ 13 (type) + μ1

层 1 模型只加入了研究者年龄这一个体层次变量(为了分析起见,此处研究人员的年龄以连续变量的形式引入,age);层 2 模型分别是以层 1 模型的截距(平均论文产出量)和个体年龄变量的系数为因变量,以单位层次变量为自变量所做的回归,加入的单位层次变量有三个,分别是单位科研实力(以是否有博士点来衡量,phd)、单位规模(scale)、单位类型(type)。

对数据结果进行分析需要注意以下三点:第一,模型两个层级的自变量对于研究人员论文产出的影响效应主要表现在固定效应部分,随机效应部分表示的是模型没有解释掉的因变量的变异;第二,第一层级个体年龄变量的系数值反映的是年龄对因变量论文产出的影响效应,而年龄变量下单位属性的操作变量表示的是工作单位层次的解释变量对于个体年龄变量影响因变量的效应的结构性调整;第三,“平均论文产出量”下单位科属性的操作变量的系数反映的是这些变量对于单位间平均论文产出量的影响效应。

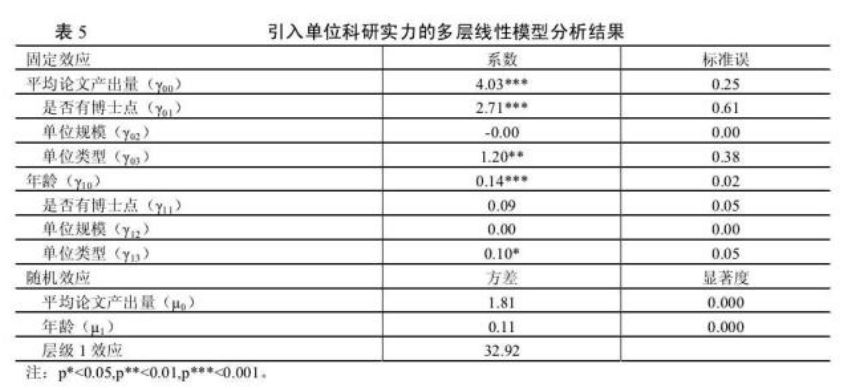

表 5 的分析结果显示,单位科研实力对单位的平均论文产出量有显著的影响,实力越强,单位平均论文产出量越多。由此,单位科研实力间接制约了科研人员个体的论文产出量,处于有博士点的科研单位中,科研人员有着更多的发表论文的机会;相比于企业科研部门,教学/研究院所的平均论文产出量较多,表明在后者机构工作的研究人员论文产出数量较多;单位规模不具有统计上的显著意义。

研究人员的年龄对论文产出量有着显著的正向效应(系数为 0.14),年龄越大,其论文产出越多,这在一定程度上也否定了“科学是年轻人的游戏”这一说法。单位属性变量对年龄变量发挥效应的结构性调整上,只有单位类型变量统计显著,表明与企业科研机构相比,随着年龄增大论文产出量增多的优势在高校和研究院所中表现得更为明显。

(四)研究人员的学术地位越高,其论文产出量越多

在本部分,层 1 模型加入了研究者年龄(连续变量,age)、是否为研究生导师(tutor)、技术职称(title)和主持课题数(resource)几个变量,层 2 模型依然是加入了科研实力(phd)、组织规模(scale)和组织类型(type)这三个单位属性变量。

统计结果显示,单位科研实力与单位类型两个单位层次变量依然对单位的平均论文产出量有显著的影响。 个体特征变量上,年龄和技术职称这两个变量统计上不显著;是否研究生导师这一变量统计显著,与非研究生导师相比,研究生导师论文产出的数量显著增加,这一现象在不同类型、不同科研实力、不同组织规模的科研机构中没有显著差异。研究人员主持的课题越多,论文产出的数量越多,与企业科研部门相比,大学/研究院所内研究者因主持课题而产出论文的数量更多。

需要注意的是,在加入研究者的学术地位(如技术职称、是否研究生导师、课题数量)后,研究人员的年龄在分析模型中不再统计显著,表明研究人员的年龄与其学术地位之间有着较强的交互作用,年龄的影响作用更多的可以通过研究者的学术地位加以解释,这也说明年龄并不是研究人员论文产出的独立影响因素,年龄背后伴随的社会性因素才是影响论文产出的关键变量。

层 1 模型(个体层次):

Y = β 0 + β 1(age) + β 2(tutor) + β 3(title) + β 4(resource) + ε

层 2 模型(单位层次):

β0 = γ 00 + γ 01 ( phd ) + γ 02 (scale) + γ 03 (type) + μ0 β1 = γ 10 + γ 11 ( phd ) + γ 12 (scale) + γ 13 (type) + μ1 β 2 = γ 20 + γ 21( phd ) + γ 22(scale) + γ 23(type) + μ 2 β 3 = γ 30 + γ 31( phd ) + γ 32(scale) + γ 33(type) + μ3

β 4 = γ 40 + γ 41( phd ) + γ 42(scale) + γ 43(type) + μ 4

No.5

小结与讨论

本研究结合一项专门面向科研人员的全国性抽样调查数据,以科研人员的年龄与论文产出之间的关系为分析主线,并考察了对这一关系有着重要影响的个体学术地位、学科差异及单位属性等因素的作用效应及机制。其中有意义的发现有以下几点。

第一,研究人员的论文产出并不存在所谓的“年轻人优势”,年长者的科研产出遥遥领先于年轻人,并且这种年龄差异在理工科中体现的更为明显。另外,研究人员的论文产出量在年龄结构上呈多峰分布,这些峰值即创作多产期均出现在 40 周岁以后,60 周岁左右的科研人员的产出达到顶峰。据此我们认为,默顿提出的“科学是年轻人的游戏”这一观点在当下难以成立,更为可行的说法似乎是“科学是‘长老’们的游戏”。波纳克尔西和达拉奥(Bonaccorsi & Daraio,2003)在研究年龄对科研产出的影响时,发现科研人员的老龄化在意大利已经非常严重,20-44 岁的研究者在科研人员中的比例从 1984 年的 60%下降到了 2001 年的 29%,而进入学术体系的 20-34 岁年龄层

从 1984 年的 19%已经下降到了 2001 年的 5%。将我们的调查对象以 35 岁为临界点进行划分,35岁以上的人数比例(55.5%)亦较多,因此科学界的“老龄化”趋势在一定程度上引致了论文产出的年长者优势。

第二,考虑到年龄的社会意义,在引入研究者的学术地位变量后,年龄的影响作用消失。学术地位越高者论文产出越多,表明年龄不是研究人员论文产出的独立影响因素,论文产出的年龄差异更多的可以被其背后的学术地位加以解释。作为一项创造性劳动,科学研究所需要的时间、精力和创造力决定了年轻研究者比年长者更具优势,但是分析结果表明,科学家论文产出更受制于研究者的学术地位,如是否为研究生导师、所拥有的课题资源等。将研究者的年龄与其学术地位和社会地位做交互分析之后,我们发现,年龄越大,成为研究生导师、具备高级技术职称、具有行政职务以及拥有众多课题资源的比例和可能性更高。年龄背后所隐含的这些背景性信息才是理解为何年长者科研产出较多的关键所在。对科学研究中年龄与产出的关系加以研究,不能仅从年龄的生理意义考虑,还应同时考察其背后的社会属性。年长的科研人员在知识储备、研究经验、学术资历及关系资源等各个方面均具有青年人无法比拟的巨大优势,这足以保证他们在学术生涯的晚期依然能够在自己所属的学术领域里驰骋,甚至依然能够扮演“领跑者”的角色。

第三,本文的一大创新在于同时考虑了研究人员的个体特征和所在单位属性这两个层级的因素对论文产出的影响。除了个体特征变量导致研究人员科研产出量有较大差异之外,外部结构性因素如所在单位的科研实力、单位类型等变量也对科研人员的产出形成了制约。在具备较强科研实力的单位,在高校和科研院所而非企业研究机构中,科研人员拥有更多的论文产出量,能够获得更多的论文发表机会和渠道。这种结果与我们的常识相符,有研究者在比较国内一流大学和省属高校的论文产出时发现,北京大学、清华大学等高校的年论文产出量远高于省属高校(张纯成,2008)。与其说单位科研实力影响研究者的论文产出,毋宁说论文产出是单位科研实力的重要体现。默顿在分析论文采用的评议制度时也提出,造成评议人采用率差异的一个原因是他们认为在高优机构就职的研究者科研能力更强、其所处的学术环境质量更好,他们拥有更多的研究资源,在稿件提交前掌握了更多必须的内部规范,同时在提交发表前也更易于让有相当水准的同行对其论文作出严格的评价(默顿,2009:694)。

最后需要说明的是,本研究只是有关年龄与科研产出的一个初步探讨,仍存在诸多有待完善和提高的地方。首先,囿于资料的限制,研究以截面数据为基础,无法对研究人员职业生涯中的论文产出进行分析,也无法进行同期群的比较,这在一定程度上限制了本文研究结论的精确性;其次,仅从核心期刊论文发表数量来衡量研究人员的科研产出也存在一定的片面性,如何对研究人员的著作、研究报告及公开发表的论文进行有效的评估和测量,以更为准确地衡量他们的科研产出?如何处理产出成果数量与质量的关系等等都是今后研究应该着力解决的问题和探索的方向;第三,影响年龄与科研产出的其他社会性因素还有很多,本文所论及的这几点只是其中一部分,仍有必要在更大范围内展开对二者关系及相关影响因素的探讨。

文章来源: 青年研究

作者: 魏钦恭; 秦广强 ; 李飞